黄海海戦の回想

坂の上の雲 > 秋山真之 > 軍談 > 黄海海戦の回想

日露戦役の事蹟中で、何が一番不可思議であるかといえば、本来約二倍の兵力を有する露国の三大艦隊が、ほとんど全滅したるに反し、その二分の一に足るか足らざる日本の連合艦隊が、大部分残存し、あまつさえ戦利艦を獲て、戦役前よりも、その勢力を増加したことである。如何に皇軍の武運がめでたいとはいいながら、こんなことは、東西古今海陸の戦例に稀有、否皆無の出来事で、これを不可思議といわなければ、この世の中に不可思議のものは無いかと思う。兵法の原則から言えば、当初より二倍の兵力を有する敵国に対し開戦するなどとは、もしやむを得ざりしとはいえ、実以て大胆不敵、変則も変則、大変則である。しかも我が海軍のこの大変則が、首尾よく成功したのは、主として地理と時日の関係により、敵を二分してこれを二回に攻撃するの天佑を得たからではあるが、それにしても、我が艦隊がさほどの損失なく、元気に生き残ったのが不可思議ではないか。今日より戦役当時の戦勢を回想して見ると、もし敵の第二、第三艦隊(即ち、いわゆる波羅的艦隊)が、三十七年中にいち早く東洋に到着するか、あるいはその第一艦隊(即ち在来の東洋艦隊)が、その半分たりとも、三十八年まで長く残存して、波羅的艦隊に合力するか、あるいはまた、この第一艦隊が、自ら全滅するも、我が連合艦隊の勢力を半減するまでに力戦したならば、いずれにしても我が海軍の勝算は立たなかったので、真に危うい事であった。言い換えれば、我が海軍の勝敗は、敵の第二艦隊東来の前に、その第一艦隊を撃滅すると同時に、よく我が兵力を保全し得るや否やの一問題にて決定するのであるが、それがなかなか容易ならぬ難題である。何となれば、その兵力は我が艦隊と均当で、むしろある点において優勢なる敵の第一艦隊を怪我なしに撃滅せんとするに、両虎相搏(う)つの常識から考えても、既に不可能であるのみならず、もしその一虎の軍港要塞の穴に籠って、地形に拠られたならば、なおむつかしくなるからである。 しかしてこの至難なる問題を解決して、日露戦役の大勢を定めたのが、即ち黄海の海戦(蔚山沖海戦およびコルサコフ湾の海戦をも含む)であると単一に言うてはちょっと分からぬかも知れぬが、まず東郷大将の凱旋報告文中の左の一節をよく読味すると、その間の消息と因果が、ほぼ分明するであろう。

初メ連合艦隊ノ海上ニ第一期作戦ヲ開始スルヤ、臣ハ 大命ニ基キ、海陸ノ形勢ト陸戦ノ方向ヲ考察シ、敵艦隊ノ主力ヲ旅順面ニ拘束シ、之ヲシテ裏ノ要地ニ拠ラシメザルヲ以テ戦略ノ主旨トシ、先ヅ旅順、仁川ニ敵ヲ迅撃シ、更ニ数次ノ攻撃ヲ重ネ、以テ漸次ニ其勢力ヲ減殺シ、又屡々冒険ナル敵港ノ閉塞及ビ敵前ノ水雷沈置ヲ試ミ、以テ敵ノ出動範囲ヲ縮小スルニ努メ、尚ホ魔下艦隊ノ一部ヲ常ニ朝鮮海峡ニ駐メテ海上ノ要害ヲ扼シ、以テ浦鹽ノ敵ヲ監視スルト同時ニ、旅順ノ敵ニ対スル第二戦線タラシメタリ。此作戦ノ前期中、敵ハ始終地利ニ拠りテ退嬰ヲ事トシ、我軍連続ノ攻撃モ其成果ヲ挙グル能ハザリシガ、八月中旬、敵艦隊主力ノ旅順ヨリ浦鹽ニ逃レントスルニ及ビテ、黄海及ビ蔚山沖ノ海戦ヲ見ルニ至り、期セズシテ全ク敵ノ戦略的企画ヲ催破シ、我作戦目的ノ過半ヲ達成スルヲ得タリ。

この記念すべき黄海海戦を回想するに先だち、ちょっと述べておかねばならぬのは、ここに至るまでの戦局の径路である。前段にも述べた如く、我が海軍の戦略的第一攻撃目標は敵の東洋艦隊で、長くとも波羅的艦隊の東来するまでには、是非ともこれを撃滅せねばならぬという必須の要求に対し、自然に起こってくる第二の戦略的手段は、東郷大将の奉告された通り、敵をして浦鹽の要地に拠らしめざることである(浦鹽は地形から見ても防御からいうても到底旅順の如く容易く攻略は出来ない)。されば目的は敵の東洋艦隊を撃滅するにあるが、その手段としては、これを浦鹽に近づけず、黄海方面に拘束しておいて撃滅せねばならぬということに結着し、その結案が、劈頭第一の旅順水雷攻撃および仁川の海戦となり、次いで敵の退嬰と共に旅順閉塞の壮挙に移り、さらに敵前の水雷沈置、強行封鎖等となったのである。

当時、我が連合艦隊の封鎖配備がどうであったかというと、主将東郷司令長官の直率せらるる主隊が、旅順方面にあって封鎖の第一線をなし、上村中将の分率せられた支隊が対馬海峡を扼して、遠く旅順の敵に対し(浦鹽に行かしめざるため)、封鎖第二線を済むると同時に、浦鹽の敵支隊をも監視しておったのである。即ち主眼の攻撃目標は旅順にある敵の主力で、浦鹽の小敵ではなかったのである。なお言い換えれば、浦鹽は敵を入れぬ代わりに、その出るにまかせ、むしろすべて旅順の方面に引きまとめて撃滅したかったのである。これがため、時々浦鹽艦隊が潜かに飛び出して、我が運送船や商船に危害を加えたけれども、大局より打算して、これまでを処分すべき兵力の余裕は全く無かったので、実にやむを得ざる結果である。前にも言った通り、本来の兵力は彼我均等である。海上の封鎖は陸上の攻囲と等しく、敵に倍加する兵力が無ければ完全に遂行の出来ないのが原則である。何故なれば、封鎖されたものは、安閑と港内に碇泊して充分の準備を整え、虚を見て、随時随所より飛び出すことが出来るに反し、封鎖するものは、連日連夜延長せる封鎖線の各方面を見張らねばならぬのみか、その中には炭水の補充とか、兵員の休養とかが、時々交代の必要もあるからである。この原則を度外にし、同等の兵力で変則の封鎖を強行するのだから、どこかに無理が出たり、隙が生じたりするのは致し方ないことである。

そこで、ちょっと局外から見ると、無理に危険な閉塞や、困難な封鎖をせなくても、敵艦隊を外に逐い出すか、誘き出して撃滅すれば、その目的を達するではないか、の疑問も生ずるであろうが、さて責を負うて是非これを打ち洩らしてはならぬということになると、敵の勝手に時を定めず飛び出されては、到底必獲の成算は立たない。戦運天に在りとすれば、対等に決戦しても、勝敗の定め難い均勢の敵に対し、道筋の定まらぬ海上に広く眼を配るわけにはいかざるのみならず、一昼夜の半ばは敵も味方も指呼の間に相見え難き夜陰で、他の半昼も、時に雨霧風雪の障礙があるのだから、万一は愚か、二一にも敵を打ち洩らさぬと保証の出来ようはずがない。もし敵の半分でも打ち洩らして浦鹽に入らしめ、これが修理を完成して、波羅的艦隊の到着頃に飛び出されたら、これこそ皇国の興廃に関する一大事であるから、やはり無理なる敵港の閉塞もしたり、あるいは敵前に機雷を沈置などして、敵の行動範囲を縮小せしめ、以て我が海軍兵力の不足を補うのほかは無かったのである。彼の決死隊の閉塞の如き、ただこれを壮絶惨絶と見ただけでは、色を賞めて香を愛せざると同様で、これら忠烈の勇士が、後日の戦場に我が有数の艦船を保全せんがため、その血肉を捧げて、ここに死所を選んだ心事を読まなければ、彼らは地下に瞑目することも出来ないかと思う。独り閉塞隊のみならず、長時の封鎖勤務中に斃れた殉難の忠士も、旅順の背面に突撃したる第三軍の肉弾的死士も、詮じ来れば、皆これ海軍兵力の不足に代わりたる、神聖なる犠牲であった。鳴呼、『古の善く戦う者の勝つや名智なく勇功なし』で、およそ講釈師の軍談材料となるが如き、壮絶快絶の異彩ある戦争は、仮(よ)しそれが成功したにしても、決して万全の善戦ではないので、多くは戦備の欠陥等に原因して、やむを得ざる必要に迫られたる不自然の結果である。史蹟を知れる者は、常によくこの間の因果を翫味して、これを後日の殷鑑とせねばならぬ。

思わず話が冗長な岐路に入ったが、斯くの如く掛けがえのない兵力を、休みなしに精一杯に使用して、我が連合艦隊は如何にしても敵の東洋艦隊を撃滅せんとしたものであった。しかし敵もさる者にて、また我が軍と同様に心力と根気のあらん限りを尽くして、その艦隊を保全し、隙があらば少しにても我が兵力を滅殺せんとする。この打とうとする、打たれまいとする、なお反対に打ち返そうとする、そこが即ち戦争である。開戦以来、既に敵の四戦艦は、我が水雷攻撃に大破したのであったが、そのうち沈没したのは、マカロフ中将の旗艦『ペトロパボルスク』号のみで、船渠(きょ)もない旅順で、よくも百難を排し他の三艦を修理復旧し得たのは、実に敵ながら感心せざるを得ない。これに反し、我が六隻の戦艦中、不幸にして『初瀬』『八島』 の二艦は、敵の水雷にかかり、救済修復の途(みち)なくして、ついに封鎖勤務に斃されてしまった。この辺が即ち封鎖されるものと、するものと、主客攻防の利害の反するところで、封鎖兵力に倍加せざるべからざる所以である。

斯くて六月二十三日に至り、敵はとにかく全力を揃え、ある程度まで決戦の覚悟を持して、港外に出て来たが、我が封鎖艦隊がいち早くこれを遮断したるに気圧せられて、再び港内に引き返し、その時また戦艦『セバストポール』が我が水雷に傷つき、その後、巡洋艦『バーヤン』も同じ危害を蒙って、敵勢に一頓挫を呈した。その間に旅順の背面に対する我が第三軍の攻囲が進捗したから、敵艦隊ももはや絶体絶命、ここに要塞と情死すべきにあらざれば、ついに八月十日、その大本営の命令に基づき、決然、封鎖を破って浦鹽に逃れんとし、再び我が封鎖艦隊の遮断するところとなって、黄海の大海戦を現出し、また、これに策応して、対州海峡まで迎えに出た浦鹽艦隊が、端なくも上村艦隊に発見せられて、八月十四日の蔚山沖の海戦となり、また黄海に打ち洩らされたる敵の快速巡洋艦『ノーヴィック』が、太平洋を大迂回して浦鹽に至らんとし、八月二十一日、宗谷海峡付近において、我が『千歳』『対馬』の二艦に要撃されたのが、コルサコフ湾の海戦である。即ち開戦の当初より、一方は敵の波羅的艦隊東来前にその東洋艦隊を撃滅せんとし、他方はこれを撃滅されまいとする。終始一貫せる積極消極の意気が積もり積もって火花を発するようになったのである。ちなみにちょっと言うておくが、世間では黄海、蔚山沖およびコルサコフ湾の三海戦を個々別々のものと思っている人もあるようだが、この三海戦は本来同一の動機によって起こった、相関連せる海戦であるから、黄海における主力の海戦を本戦とし、蔚山沖およびコルサコフ湾のものを支隊の支戦として、これを連続せる一大海戦と大観するのが至当である。

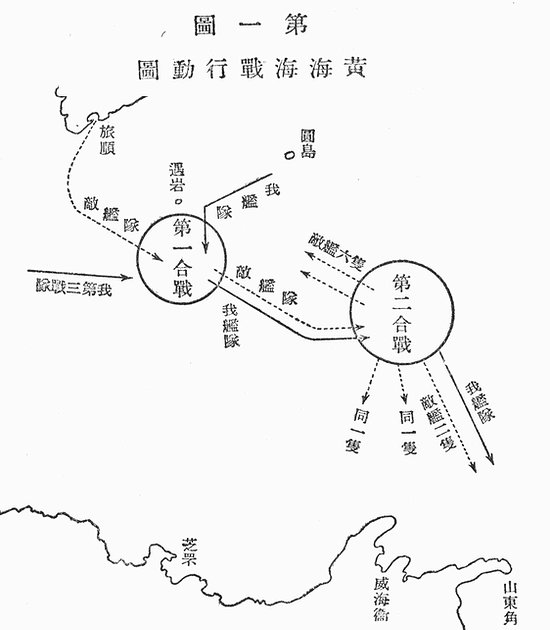

如上の経路を経由して、八月十日の大海戦は黄海の一隅に起こった。その戦場は第一図に示すが如く、旅順の前面遇岩の付近より山東角の北方、約三十浬のところにわたり、前後二回の合戦である。この日、旅順の敵艦隊は早朝より、まず掃海艇隊を出し、港外の我が沈置水雷を掃除して一条の通路を開き、旗艦『ツザレウィツチ』をはじめ、戦艦六隻、巡洋艦四隻、駆逐艦八隻、舶櫓(じくろ)相銜(ふく)んで徐々に港外に現出し来り、午前十時の頃には、すでに老鉄山の南方に達し、その針路を山東角に向けた。その目指す所はいわずとも知れた浦鹽斯徳である。我が封鎖艦隊は永(なが)の警戒勤務に飽き疲れもせで、その日も各方面の配備についておったが、敵艦隊破封鎖の警報に接するや否や、東郷大将は直ちに全軍の集合を命じ、自ら第一戦隊『三笠』『富士』『敷島』『朝日』『春日』『日進』を直率して、おもむろに敵の前路を遮断する如く、遇岩の南方に向かわれた。これ前回六月二十三日の対戦に鑑み、敵を洋心に引出して、再び旅順に還らしめざる心算である。

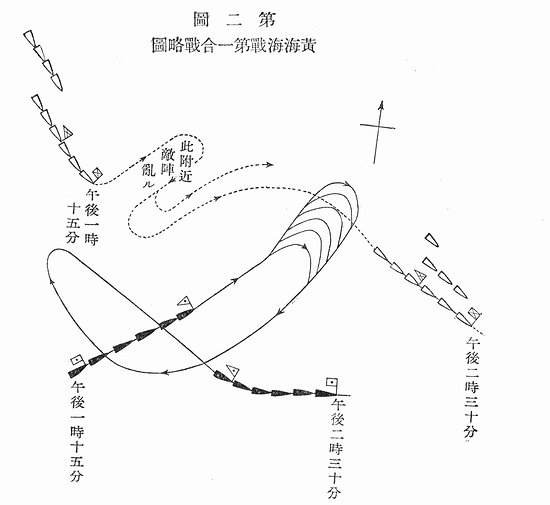

第一合戦は我が全軍の集合を遂げざる前、午後一時十五分より遇岩の南方において、第一戦隊のみをもって開始せられたが、東郷大将の戦法は、日本海海戦の時と少しも異なる所なく、例の丁字筆法で、その当初の対勢は、第二図に示すが如く、理想的絶好ともいうべきであった。ために短時間の砲戦に早くも敵陣を撹乱し、著しく打撃の功果を呈して、もしこれを持続し得たならば、ほとんどここに敵を撃破することが出来たのであった。然るに午後二時頃、敵の艦々相乱れて重なり合えるに乗じ、我が全線の掩撃急射、最も激甚なりし時、第一戦隊は知らず識らず、敵の西方(即ち旅順の方向)に廻り込んだ。ところが、敵はいち早くもこの機を外さず、山東角の方にその針路を向けた。さてこそと、東郷大将も敵に並ぶように隊首を転ぜられたが、残念、その時機が僅かに三分間遅れたため、爾後第二図の終わりの如く、我が第一戦隊は敵の後方より随進追撃するの不利なる対勢となり、先頭の『三笠』のみ、絶えず敵の集弾を蒙り、このままにては到底戦機の発展を見る能わざるに至った。旗艦『三笠』の大マスト橋がその根本に連続二弾を喰らって、ほとんど倒れんとしたのも、たしかこの時分であった。第一合戦の戦術運動におけるこの三分の遅刻が、爾後の追及に貴重なる三時間を空費し、午後五時三十分に至り、ようやく第二合戦を再興するを得たのである。後日における黄海海戦の評論が主として、この三分間の後れをとった点に集中されたが、しかし、事後の結果を詮索して後日に批判するは容易きことで、事前に即断して、未然に適応せしむるは、なかなか困難である。浦鹽に逃がしてならぬということは、誰しも銘心しておりながら、また六月二十三日の轍で、旅順に引き返しはせぬかと疑うてみると、これもまたやむを得なかったと考える。とにかく、この三分間当日の戦果を少なからしめた主因で、これが後日に至り、日本海海戦の教訓ともなったのである。

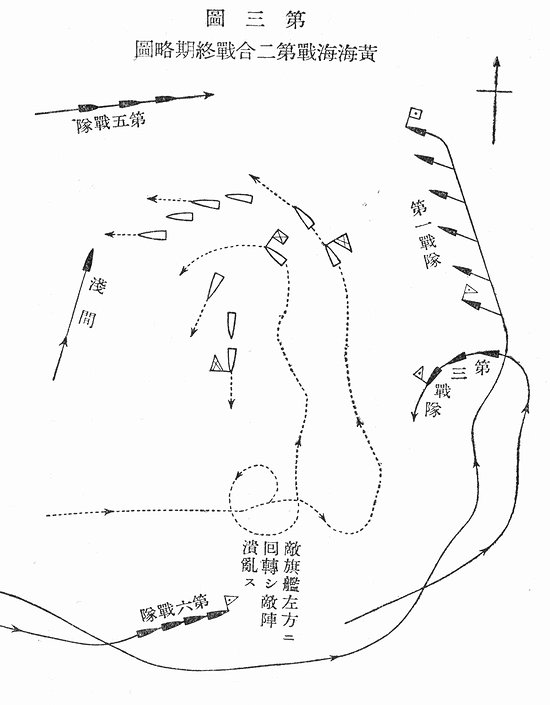

斯く敵を前方に逸し、我れに速力の長所なければ、いつまで経っても、これに追付くことは不可能で、仮(よ)しこのまま浦鹽の口元まで追い駆けたとて、眼前一理にある敵は始終眼前一浬にいるわけである。ここに於いて、我が第一戦隊は一時戦闘を中止し、更に出来得る限りの全速力を発揮して敵を追い抜くにつとめ、午後五時頃には、すでに敵の南方(山東角の方向)に出で、かつ『八雲』その他の数艦も来り加わり、まずこれで敵の南下する前路だけは遮断し得たのであったが、戦闘を開始するには、いまだ我が先頭を撃圧せらるる気味ありて、有利とは見えなかった。されど、斯くてはもはや日没までに時間がないから、第二合戦は不利なる対勢の下に、午後五時三十分より開始せられ、それより約一時間は梯行相殺の激戦が続いて、彼我と共に多大の損害と死傷があった。然るに天なるかな、命なるかな、午後六時三十分の頃。我が一巨弾が敵の旗艦『ツザレウィッチ』の司令塔付近に爆中して、その主将と幕僚を倒し、かつ舵機を破壊したため、同艦はたちまち左方に旋回して、味方の隊列に突入し、敵陣たちどころに乱れ始めた。東郷大将はこの好機を逸せず、直ちに敵の前方に廻り込み、猛撃急射を浴びせかけたから、敵の隊制は全く崩れて、ついに支離滅裂となり、艦々互いに意志の結合を失いて、南方に逃げ出さんとするもあれば、また北に避くるもあれば、西に還らんとするものもあった。あたかもよし、その時おくれて戦場に到達したる『浅間』『松島』『厳島』『橋立』等の数艦が敵の西北方を押えて、第三図に示すが如く、三面合撃の姿勢となり、戦闘はここに全く皇軍の大捷に帰したが、遺憾なるかな、未だその戦果を収穫するに至らずして、八月十日の日は遂に全く暮れてしまった。 これより例の駆逐隊、水雷艇隊の夜襲に移ったが、敵艦があまりに諸方に散乱したため、当の敵を失うたもの多く、たまたま敵の小部分を見つけて攻撃したものの、敵に逃げまわられて的確の奏効を得なかった。

十日の夜に入りて東郷大将は、翌日の戦闘を期して黄海を南下し、また対州海峡に電令して、上村艦隊をこの方面に呼び寄せられたが、翌朝に至り敵の過半が旅順に逃げ込んだとの報を得て、再び自ら旅順に引き返さるると同時に、上村艦隊にも黒山島(朝鮮の南西端)付近より直ちに対州海峡に帰航して、撃ち洩したる敵艦を扼し、かつ浦鹽艦隊の出動に注意すべきを命ぜられた。果たせるかな、八月十四日の早朝、その主力に合同の目的をもって対州海峡まで出迎えたる浦鹽艦隊が、上村中将に発見せられて、かの蔚山沖の海戦となり、ここに『ルーリツク』は撃沈せられ、他の二艦もまた立つ能わざる大打撃を受けたのである。 また敵の快速巡洋艦『ノーヴツク』は黄海より逃げ延びて太平洋を迂回し、宗谷海峡に出で、浦鹽に人らんとしたが、これまたコルサコフ湾で、我が『千歳』『対馬』の一隊に撃沈せられた。この『千歳』は黄海の海戦を済まして対馬海峡に急航し、さらに日本海の捷路を経て宗谷海峡に先まわりしたのであるが、こんなところを見ると、海戦はまるで大海原の鬼事(おにごっこ)見たようなものである。その他ほとんど航海力を失って膠州湾に遁れたる敵艦『ツザレウィッチ』、上海に避難したる『アスコリッド』、また遠く西貢(サイゴン)まで逃げ延びたる『ヂヤナ』、いずれも武装を解いて交戦より除外せられ、旅順に引き返したる他の六艦も、多くは大破して、遂にその要塞と運命を共にすべきを自覚するに至ったのである。

黄海の大海戦(蔚山沖コルサコフ湾の海戦をも含む)は、斯くの如くにしてその終わりを告げた。好し当日の戦場に於けるその直接の戦績は少なかりしとはいえ、全局に対するその間接の効果は実に偉大なるものである、これがため、波羅的艦隊の東来まで、その東洋艦隊の大部を保全し、以て最後の勝算を立てたる敵国の大戦略を根底より覆滅して、戦局の大勢を確定し得たので、兵学上の見地からいえば、花々しく俗眼に映ずる日本海の海戦よりも、むしろその価値も趣味も多大なるかと思われる。彼は一時に咲き揃った欄漫たる桜花で、これは春を破って匂い出でたる梅花である。戦役の終始海上を主宰されたる東郷大将も、その終尾の報告中に、第一期作戦を結んで左の如く言われた。

惟フニ、此期ノ作戦ハ戦勢ノ自然ニ伴ヒ、漸進微功ヲ積ミ、攻戦約十ケ月ニ亙リ、我ガ将卒ノ心力ヲ傾注シ、智勇ヲ発揮シタルコト本戦役中ニ冠絶シ、忠死ノ士、殉難ノ艦亦少カラザリシト難モ、戦局の大勢ハ茲ニ初テ定マリ、爾後日本海ニ於ケル決勝ノ機運モ此間ニ萠芽シタルヲ覚ユ。

然り、敵港の閉塞といい、敵前の機雷沈置といい、また危険海面に連日の封鎖勤務といい、いずれも尋常一様の覚悟や工夫で出来た仕事ではなく、我が海軍の将卒が極度までその心力を傾注し、智勇を発揮したには相違ないが、如何ほど心力を尽くし智勇を練り出したとて、必ず戦争に勝てると定まったものではない。百般の人事と等しく、戦争にも戦運なるものがあって、完全無欠に仕組まれても、やはり人間業だから、意外の辺に思わぬ蹉跌(さてつ)や齟齬(そご)を来すことのあるものである。されば古人の言うた通り、これを謀るは人に在り、これを成すは天に在りで、ここに述べた黄海海戦の如きも、この天則には洩れないと考える。 後より回想して見ると、もしその第一合戦中、敵弾に九分九厘まで打ち破られた『三笠』 の大檣が舷外に倒れかかったならば、我が速力は減り、隊列は乱れて、とても敵に追いつくことは出来ず、対州海峡に上村艦隊が居たにしても、その浦鹽に入るのを喰い止めることは覚束ない事であった。あるいはまた、その第二合戦中、敵の司令塔を破った怪弾が、反対に我が『三笠』の艦橋に中ったならば、その日における勝敗の現象は彼我転倒しておったかも知れぬ。これをただ砲術の巧拙といえばそれまでだが、現時の人智で作り出した大砲は、一分一厘狙い違わぬように出来ておらぬのだ。斯くの如きが即ち戦運で、吾人はどこまでも皇軍の天佑を確信せざるを得ない。さなくとも、黄海の海戦は本来対等の決戦で、敵の戦艦六隻に対し、我れは戦艦四隻に巡洋艦を加えて対抗したのだから、たとえ腕に覚えがあったとしても、敵を全滅する代わりに、我れも半減はせなければならぬ勘定である。この時もし敵を全滅し得て、我が戦艦の三隻を失うたとすれば、後日波羅的艦隊の来た時に、これに対する我が戦艦は唯の一隻であったのだが、今日考えてみると、実以て危険千万な大投機である。それでも人間はなかなか慾の深い者で、その当時、吾人は如上の戦略的大勝利を獲たる上にも、なお戦場に敵を撃ち洩らしたのを心から残念に思うていた。ところが後になってみると、旅順に逃がした敵の六大艦は、その陥落の後、我が手に浮き上り、戦役中に亡失した我が海軍兵力を補足して余りあった。もはやここに至っては、全然天為で、吾々人間には何が善いやら悪いやら少しも分からなくなる。かくて最終の決算が初頭に述べおいた通りに、兵力二倍の敵国海軍をほとんど全滅した我が海軍が、かえって戦前よりもやや兵力を増したのである。これを不可思議といわなければ、この天地間に不可思議はなかろう。また、この不可思議をさほどにも思わず、戦後の国民が存外天命に安んじておるのも、実に不可思議中の不可思議である戦役の当年、京童の川柳に『号外は旗出す事と下女思い』というのを聞いたが、これは一面に皇軍の武運めでたきを表彰せると同時に、また他方には国民の暢気さ加減をも証明しておるかと思う。天佑の有無を度外に措いて、その局に当たる者は、一生懸命になっても、まだ成算の立つものではないのだ。鳴呼、神国は、どこまでも不可思議で、いつまでもめでたき御国なるかな。

(大正二年八月)